عبد الله السناوي

الخميس 12 سبتمبر 2019

الهزيمة أثرت على صحة جمال دون أن تنال من عزيمته.. ولم يكن صريع الهزيمة لكنه جريحها

لم يكن ممكنا أن تأخذ هزيمة «يونيو» (١٩٦٧) مداها المروِّع ما لم يكن النظام مقفولا ومنكشفا لأخطاء جوهرية

ما بين نهاية يوليو وأوائل أغسطس من عام (١٩٦٦) ارتفعت أصوات شابة تنقد النظام

بنص ما قاله ناصر قبل الهزيمة بـ(٣٥) يوما: الأزمة لم تعد أزمة أشخاص إنما هى أزمة نظام

الحزب الواحد بغير معارضة قد أثبت أن عيوبه أكثر من أى شىء آخر

كانت هناك مؤامرات على ثورة «يوليو» لإجهاض مشروعها.. وما كانت لتمر لولا الثغرات الداخلية فى بنية «النظام المقفول»

لماذا كان ممكنا تقويض مشروع عبد الناصر من داخل نظامه؟

«تقول رواية متواترة إن الطالب جمال عبدالناصر لعب دور يوليوس قيصر فى مسرحية وليم شكسبير، التي تحمل الاسم نفسه على مسرح مدرسته الثانوية.. لم يكن ممكنا لمن شاهدوا ذلك العرض المسرحي المدرسي أن يخطر ببالهم أن الطالب الذي يُمثِّل دور يوليوس قيصر، أو يصرخ متألما بعبارته الشهيرة: (حتى أنت يا بروتس)، سيلقى مصيرا مماثلا فى قابل الأيام؛ حين يتنكر له بعض رجاله ويطعنون فيه. لماذا صعد مشروعه، وكيف خذله نظامه؟، السؤال ضرورى بأى نظر جِديٍّ إلى المستقبل، بصياغة أخرى للسؤال نفسه: «إلى أيِّ حدٍّ يتحمَّل عبدالناصر مسئولية ما انتهت إليه تجربته، وما تبناہ من آليات حكم ناقضت مشروعه؟ ».. بهذه العبارات يقرر الكاتب الكبير أن يختتم أحدث أعماله «اخيل جريحا.. إرث عبد الناصر»، والصادر حديثا عن دار الشروق، وهو الكتاب الجديد الذي تبدأ «الشروق» اعتبارا من اليوم وعلى مدى خمس حلقات نصف أسبوعية في عرضه؛ لكونه بحسب مؤلفه:

«محاولة لإعادة قراءة التجربة مشروعا ونظاما وإرثا وصراعا، امتدَّ عبر العقود حتى ثورة يناير وما بعدها إلى عقود أخرى لا يعرف أحد عددها»..

عندما ولدت زعامة «جمال عبد الناصر» في أتون حرب السويس (1956) مضى قدما في بلورة مشروعه، وأية ثورة بلا مشروع لا تقدر على أية مواجهة ولا تصنع أي إلهام.

أطلق أوسع عملية حراك اجتماعي نقلت أغلبية المصريين من هامش الحياة إلى متنها، كما تصدَّر مشهد حركات التحرير الوطني في العالم العربي وأفريقيا ملهما العالم الثالث كله.. بنى مصانع ومدارس وغيَّر الخرائط الاجتماعية، كما لم يحدث من قبل، غير أن التناقض كان فادحا بين اتساع المشروع وضيق النظام.

بأى نظر في تاريخ رجل ثورة «يوليو»، فهو شخصية تراجيدية، كأنه صورة حديثة من «أخيل» البطل الملحمي فى التراجيديا الإغريقية، قوته في مشروعه، أو مناعة جسده من ضربات السهام والرماح، وضعفه في نظامه، أو انكشاف كعبه لأية ضربات تصل إليه.

التاريخ ليس تراجيديا، غير أنها موجودة فيه، وتجربته عمل تاريخي يُقرأ في سياقه وتحدياته ـ بالوثائق لا بالأهواء.

لم يكن ممكنا أن تأخذ هزيمة «يونيو» (١٩٦٧) مداها المروّع ما لم يكن النظام مقفولا ومنكشفا لأخطاء جوهرية فيه أدانها «عبد الناصر» في محاضر رسمية بعد الهزيمة.

هناك من يقول ــ دون سند من واقع ــ إن عبد الناصر مات يوم (٥) يونيو.

الحقيقة أن المسافة ما بين الهزيمة العسكرية (١٩٦٧) والرحيل المفاجئ (١٩٧٠) أفضل سنواته.

الهزيمة أثرت على صحته دون أن تنال من عزيمته.

لم يكن صريع الهزيمة لكنه جريحها.

بنظر تراجيدي فهو «أخيل جريحا» لا «أخيل صريعا».

في ظني، يلخص المشير «عبد الحكيم عامر» «كعب أخيل» الأول، فهو صديقه الأقرب، بل هو توأمه الإنساني وسنده في حسم صراعات السلطة، حتى أصبح هو نفسه عنوانا رئيسيا على خلل بنية النظام وتصدعه من داخله.

ويلخص الرئيس الأسبق «أنور السادات» «كعب أخيل» الثاني، لم يكن له دور جوهري في سنوات «يوليو»، عاش في ظل المناصب، لكنه وجد نفسه في أعلاها بظروف الرحيل المفاجئ.

لم تكن القضية أن يعدِّل ويضيف وفق مستجدات الظروف، بقدر ما كانت في الانقلاب الكامل على مشروع «يوليو»، والرغبة الجامحة في التشهير بكل ما يُنتسب إليها.

تقويض التجربة بإنجازاتها وتوجهاتها الرئيسية جرى من داخل النظام وبالأدوات نفسها التي استخدمت في فترة المد الثوري لكن في اتجاه مضاد.

(1)

قُرب الهزيمة العسكرية في «يونيو» (١٩٦٧) حذّرت أعمال مسرحية عديدة من مخاطر مُحدقة، توشك أن تداهم بطلها.

كانت الستينيات ذروة مجد المسرح المصري، ورغم انتساب أهم مؤلفيه ومخرجيه لثورة «يوليو»، فإنه مارس درجة عالية من نقد المرحلة، محذرا مما تخبئه الأيام.

طلب المؤلف المسرحي ألفريد فرج الأمان من الحاكم، حتى يجهر أمامه بما يراه منذرا.

كانت تلك إشارة إلى خلل فادح في بنية الحكم، وأنه قد ينهار من داخله ما لم يتسع مجاله لسد ثغراته.

وحذّر مؤلف مسرحي آخر سعد الدين وهبة من أننا لسنا على «سكة السلامة»، وأن هناك من يضع «العسل في أذن الحاكم».

كانت تلك إشارة أخرى إلى الخلل نفسه.

وانطوت مسرحية «الفتى مهران» لـ«عبدالرحمن الشرقاوى» على دعوة صريحة للحاكم بألا يُرسل جيشه إلى «السند»، بينما العدو رابض على حدوده الشرقية، قاصدا «اليمن».

بلغة المسرح توالت الرسائل أن هناك شيئا ما خطأ يكاد يقوّض تجربة ثورة «يوليو»، وأن حدثا جللا قد يداهمنا تسقط به أحلامنا من حالق.

كان ذلك من داخل الانتساب إلى «يوليو» وتوجهاتها لا من خارجها وموقع الخلاف معها ـ كما أشار الناقد المسرحي الدكتور «حسن عطية».

إذا ما دققنا في تواريخ نبوءات المسرح، فقد جرى أغلبها عام (١٩٦٦).

رغم أصوات «الكورس»، التي علت تُنذر وتُحذر وفق قواعد التراجيديا ذهب بطلها إلى قدره، الذى لا فكاك منه.

(2)

لم يكن الأدب وحده من حذر وتنبأ بما حدث في يونيو (1967).

ما بين نهاية يوليو وأوائل أغسطس من عام (١٩٦٦) ارتفعت أصوات شابة تنقد النظام من داخل الانتماء إلى مشروعه والحرص على تجاوز أزمته.

حمل مؤتمر «المبعوثين» ــ بأوراقه ومساجلاته في حضور «عبد الناصر» ــ الإشارات نفسها التي ترددت فوق خشبات المسرح وتضمنتها روايات.

جرت وقائعه في مدينة الإسكندرية وضمت عضويته ممثلين للدارسين في الجامعات الأمريكية والأوروبية.

«سيادة الرئيس لم نجئ لنصفق، ولكن جئنا للنقد، لأن سبيلنا الوحيد إلى تأييدكم هو نقدكم».

هكذا تحدث طالب الدراسات العليا في القانون بجامعة «السوربون» «حسام عيسى».

سادت المؤتمر أجواء ديمقراطية بدءا من انتخاب ممثليهم وإعداد الأوراق الأساسية، التي جرت على أساسها المناقشات إلى الاستخلاصات التي توصل لها.

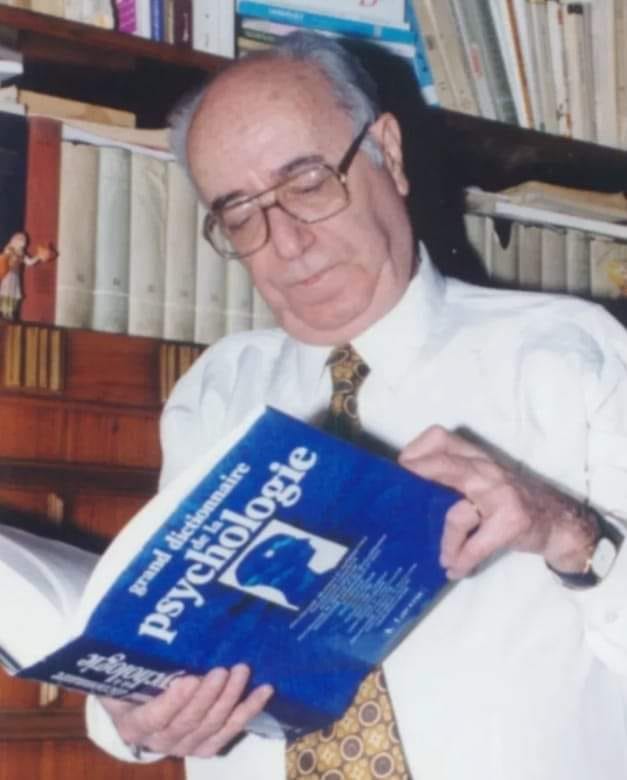

حسب شهادة المفكر الاقتصادي الراحل الدكتور «محمود عبد الفضيل»:

«بدأ النظام يعاني منذ صيف ١٩٦٥ من بعض علامات الإعياء، نظرا للمشاكل الناجمة عن حرب اليمن، التي أدت إلى ظهور بعض الضغوط التضخمية في الاقتصاد، وعدم القدرة على استكمال الخطة الخمسية الثانية، وكان مخططا لها الفترة بين عامي ١٩٦٦ و١٩٧٠، كما تمثلت في بروز هبَّات شعبية محدودة مثل اضطرابات مدينة دمياط، بالإضافة إلى بعض التناقضات الداخلية للنظام الناجمة عن الصراع الخفي بين الرئيس جمال عبد الناصر والمشير عبد الحكيم عامر ــ آنذاك ــ وانعكاساته على مسيرة العمل السياسي ومستقبل منظمة الشباب».

«في تلك الظروف نشطت مجموعات من المبعوثين المصريين في مراكز عدة باريس ـ لندن ـ برمنجهام ـ موسكو ـ كاليفورنيا ـ بروكلى، من أجل طرح رؤية نقدية للنظام من داخل التجربة بهدف تطوير مسيرته ودفعه إلى آفاق أكثر تطورا وانفتاحا وديمقراطية».

«كان هناك قدر كبير من التنسيق بين تجمعات المبعوثين في البلدان المختلفة، وتم تعليق الآمال على الدور الذى يلعبه وفد فرنسا الذى أعد ثلاث أوراق أساسية:

الأولى: حول أزمة الديمقراطية والأزمة السياسية للنظام الناصري.

الثانية: حول أزمة التنمية والتراكم في ظل الخطة الخمسية الأولى.

الثالثة: حول الأزمة في جبهة الفكر والثقافة.

«أشارت الأوراق والمناقشات إلى بداية تبلور طبقة جديدة عازلة من كبار البيروقراطيين في تركيبة السلطة وكبار المقاولين، وتجار الجملة في قطاع الأعمال الخاص».

اعترف «عبد الناصر» ـ وفق شهادة «عبد الفضيل» ـ بالموقع الذي تحتله عناصر رأسمالية المقاولات وتجار الجملة في تعويق مسيرة التحول الاشتراكي، غير أنه لم يكن مقتنعا أنها ترقى إلى مستوى الطبقة.

كانت طروحات ذلك المؤتمر إشارة لافتة في العام المنذر لمواطن الخلل في نظام «يوليو».

الإشارة الأهم جاءت على لسان «جمال عبد الناصر» نفسه يوم (٣٠) إبريل (١٩٦٧) ـ كما تضمنتها «مجموعة أوراق محمد حسنين هيكل».

بنص ما قاله قبل الهزيمة العسكرية بـ(٣٥) يوما:

«إن الأزمة لم تعد أزمة أشخاص، إنما هي أزمة نظام».

«القوى الاجتماعية والأفكار التي أطلقتها الثورة قد أصبحت أكبر من النظام السياسي الذي أقامته».

«إن المستقبل يقتضي صيغة جديدة تماما، وأن الحزب الواحد في هذه الظروف وهذا العصر أصبح لعبة خطرة».

«إن الحزب الواحد بغير معارضة قد أثبت أن عيوبه أكثر من أي شيء آخر، وبالتالي لا بد وأن تكون هناك معارضة، والمعضلة التي تواجهنا هي كيف يمكن أن تكون هناك معارضة لا تعود بالبلد إلى الوراء وتعيد عهود الخضوع للاستعمار وسيطرة رأس المال على الحكم».

بنص كلامه، الذي دونه «هيكل» على ورق واحتفظ به في مجموعة أوراقه: «إن النظام على النحو القائم الآن يترك مصير البلد لرجل واحد، وهذه مخاطرة بالمستقبل».

«إن هذا الوضع يمكن أن يدفع بالجماهير إلى السلبية، وبالتالي تترك أهم القرارات للبيروقراطيين أو التكنوقراطيين».

«إنه لا بد أن تتسع عملية إعادة التنظيم لقوى معارضة، تكون لها صحفها لكى تستطيع أن تعرض أفكارها على الناس، ولكى تكون رقيبا على تصرفات الدولة».

كانت تلك مصارحة بالأفكار والتصورات والمخاوف قبل أن تخيم الهزيمة العسكرية على مستقبل «يوليو»، حيث يضيق نظامها عن القوى الاجتماعية والأفكار التي أطلقتها.

باليقين كانت هناك مؤامرات على ثورة «يوليو» لإجهاض مشروعها وإنهاء أدوارها، غير أنها ما كانت لتمر لولا الثغرات الداخلية في بنية «النظام المقفول الذى يُعلق مستقبل البلد على مجهول» ـ بتعبير «عبدالناصر» في مراجعات الهزيمة.

في ذلك العام المنذر بدأ إعداد خطة الحرب على مصر لضرب مشروع «يوليو»، والتخلص من «عبد الناصر».

يوم (٢٠) يوليو (١٩٦٦) تناهت إلى مسامع الرئيس المصري رسالة تحذير: «أرجوك أن تعرف أنهم خارجون لاصطيادك يا سيدى» ـ كما أبلغه وزير الخارجية الباكستانى ورئيس الوزراء فيما بعد «ذو الفقار علي بوتو»، الذى أعدم بعد انقلاب عسكري رعته المخابرات الأمريكية.

كان التخلص من «عبد الناصر» على رأس الأولويات في إدارة الرئيس الأمريكي «ليندون جونسون» بعد أن تخلصت من زعامات كبيرة للتحرر الوطني في العالم الثالث واحدا إثر الآخر في العام المنذر مثل «سوكارنو» في إندونيسيا و«كوامى نكروما» في غانا.

كان الوصف الأمريكي لعملية (١٩٦٧) بذاته دالا على أهدافه: «اصطياد الديك الرومي»، الذي يتيه بقيادته لحركات التحرر المناهضة للولايات المتحدة وإسرائيل.

وقد جرت عملية الاصطياد من بين ثغرات نظامه بقدر التآمر الخارجي على مشروعه.

(3)

تبدت ثلاث فرص أمام «عبد الناصر» لبناء نظام أوسع وأقوى وقادر على حمل مشروعه وتجديده وفق احتياجات العصور المتغيرة.

الأولى ـ بعد حرب السويس، فلم يكن هناك شك أن حزبا يمثل الثورة سوف يكتسح أية انتخابات ديمقراطية وشفافة بقدر الشعبية الاستثنائية التي حاذها «جمال عبد الناصر».

لم تكن تلك الفرصة غائبة عن تفكيره، غير أن خشيته من عودة الحياة الحزبية على صورتها القديمة بكل حمولاتها الطبقية القديمة منعته من التحرك في هذا الاتجاه.

والثانية ـ تبدت أثناء الوحدة المصرية – السورية لبناء جبهة واسعة على أساس تعددي.

أدى التنظيم السياسي الواحد «الاتحاد القومي» إلى إفقار التجربة من تعدديتها في إطار مشروع الوحدة.

نشأت صراعات مكتومة ومعلنة مع قيادات وكوادر حزب «البعث» الذي حل نفسه رسميا لا فعليا.

أجهضت الوحدة من داخلها بقدر ما أجهضت بالتآمر عليها.

والثالثة ـ بعد الهزيمة العسكرية في يونيو (١٩٦٧) وما تبناه بيان (٣٠) مارس من دعوات إلى المجتمع المفتوح ودولة المؤسسات بدا ممكنا إقرار التعددية في بنية النظام السياسي.

«عبد الناصر» تحدث موسعا في هذا الاتجاه، غير أن أولوية إعادة بناء الجيش واستعادة الأراضي المحتلة بقوة السلاح ثم رحيل «عبد الناصر» على نحو مفاجئ في الثانية والخمسين من عمره دفع الأمور في اتجاه آخر أخذ من التعددية اسمها لا قواعدها وأحالها إلى ما يشبه «المسخ»، وهو أبعد ما يكون عن الجدية التي تحدث بها بعد هزيمة «يونيو».

لم يصد نفسه في ذروة التحول الاشتراكي عن التفكير في التعددية السياسية.

مطلع الستينيات دخل مساجلة علنية مع المفكر الإسلامي المستنير «خالد محمد خالد» حول الحياة الحزبية والدستورية أثناء المؤتمر الوطني للقوى الشعبية، الذي أقر الميثاق الوطني الوثيقة الفكرية الأساسية لثورة «يوليو» بتوجهها الاشتراكي.

لم تمنع طبيعة المؤتمر هذا النوع من النقاش الليبرالي.

طالب «خالد محمد خالد» بالتعددية الحزبية ووضع دستور جديد وحق الشعب في تغيير حكامه.

استمع «عبد الناصر» باهتمام إلى ما قاله، وفاجأ المشاركين في المؤتمر بأنه «مع التعددية الحزبية لكن ليست أحزاب الماضي».. وأنه «مع حق الشعب في تغيير حكامه» مبدئيا في الوقت نفسه خشيته من «الانتكاس إلى الوراء».

نزعة الديمقراطية السياسية تبدت في مساجلته، لكنه لم يضع خطة عمل تمكن الثورة بالتعدد وتحول دون عودة القوى الطبقية القديمة إلى سابق نفوذها.

في ذلك الوقت استولت على المجال العام نزعة الديمقراطية الاجتماعية ممثلة في التحولات الاشتراكية وتأسيس تنظيم واحد جديد يعبر عنها هو الاتحاد الاشتراكي.

بعد كل هذه العقود الطويلة التي مضت: ما المعايير التي تُقاس عليها الأحكام؟

غياب المعايير فوضى كاملة في الأحكام، حيث يسود الهوى وتتصدر تصفيات الحساب مع فكرة الثورة نفسها.

تعرضت «يوليو» لنوعين متناقضين من النقد، أحيانا من نفس الأشخاص، حسب ظروف الزمان ومتغيراته.

أولهما ـ يأخذ عليها أنها لم تمضِ في العمل الثوري إلى آخره حتى تجتث الطبقات القديمة، أو أنها لم تكن حمراء دموية شأن الثورات الفرنسية والبلشفية والصينية والجزائرية، التي شهدت تصفيات جسدية بين قياداتها.

وصفت تجربتها الاقتصادية بـ«رأسمالية الدولة»، ونزعت عنها صفة «الاشتراكية العلمية» على ما تقضى به النظرية الماركسية.

كانت تلك دعوة صريحة إلى تأميم المجال الاقتصادي كله وضرب القوى القديمة بكل عنف ثوري.

وثانيهما ـ يأخذ عليها ما اتخذته من إجراءات عنيفة، خلّفت جرحى كالتأميمات والحراسات، أو انتهاكات واعتقالات.

أسوأ قراءة ممكنة نزع الحوادث عن سياقها، أو ادعاء الحكمة بأثر رجعى.

(4)

عند مطلع التحول الاشتراكي وحسم الخيارات الاجتماعية لثورة «يوليو» سجل «جمال عبد الناصر» بخط يده أفكاره وتصوراته عن تناقضات مرحلة التحول وسبل حلها.

لعله أراد أن يرتب أفكاره الرئيسية على ورق قبل الإقدام على أية خطوات ضرورية في المواجهات المحتملة.

كان ذلك يوم (٢٧) أكتوبر (١٩٦١). فوصف القرارات الاشتراكية بـ«الثورة الاجتماعية» وما قبلها منذ عام (١٩٥٢) بـ«الثورة السياسية».

كان سؤاله الأول: «في أي اتجاه يجب أن نسير.. إلى الرأسمالية أو الاشتراكية؟».

لم يكن هناك تردد في اختيار الموقع الذي يقف فيه.

كان سؤاله الثاني: من هو الشعب ومن هم أعداء الشعب؟

السؤال بنصه تعبير عن عصر عالمي كامل في توصيف التناقضات الرئيسية والثانوية.

هناك «خلافات متعارضة» لا سبيل إلى حلها إلا بـ«سحق المناهضين للاشتراكية».. «جميع من يعملون على تقويض النظام الاشتراكي» بالنظر إلى أن الطرف الآخر في الصراع يستخدم كل الأساليب الممكنة لضربه وتصفيته ومنع التحول إلى دولة العدل الاجتماعي.

تعبير «السحق» يستجيب للنوع الأول من النقد لتجربته، ويحتمل إجراءات أكثر تشددا لم تحدث في التجربة العملية.

أن تكون هناك تجاوزات وانتهاكات حدثت شيء و«السحق» ـ كما في تجارب ثورية أخرى ـ شيء آخر تماما.

على نفس الورقة دعا إلى «تعيين الحدود بالضبط في إدارة هذا النوع من التناقض».

«بالاختصار لا حرية لأعداء الشعب».

العبارة نفسها وردت بنصها في الميثاق الوطني.

كان ذلك هو التناقض الرئيسي حسب التوصيف الشائع في ذلك الوقت بالأدبيات الثورية العالمية.

كان سؤاله الثالث: ماذا عن التناقض الآخر ـ داخل الشعب نفسه؟

كانت إجابته: «جميع الطبقات والجماعات التي تؤيد وتساند البناء الاشتراكي وتساهم فيه».. «التناقضات بين الطبقة العاملة والبرجوازية الوطنية ليست متعارضة».. «وهي تستدعى تعيين الحدود بين الخطأ والصواب».

بشيء من الإيضاح: «الدولة تستند إلى الشعب. لذلك يجب أن تمارس الديمقراطية في داخل الشعب».

«الديمقراطية وسيلة تقابل الأساس الاقتصادي والاجتماعي».

«إن جميع المسائل المختلف عليها، لا يمكن أن تُحل إلا بالأساليب الديمقراطية، بالنقاش والإقناع والتثقيف ولا يمكن حلها بأساليب الضغط».

«يجب على القياديين أن يعتمدوا أسلوب الإقناع بطريقة ديمقراطية، أما اعتماد الأساليب الإدارية فأمر لا يقبله أي إنسان».

أهم استنتاج ممكن من الوثائق الخطية، التي احتوتها «حافظة أوراق محمد حسنين هيكل»، أنه كان ثوريا حقيقيا بلا أي ادعاء، فهو يكتب لنفسه دون أن يخطر على باله أن ما يكتبه موضوع نشر، ومفرداته تشي بدرجة عالية من الاطلاع على أدبيات الثورة المعاصرة».

بذات القدر كان ثوريا حقيقيا في مراجعة تجربته بشجاعة بعد هزيمة «يونيو».

أين مواطن الأخطاء القاتلة؟.. وكيف حدث ما حدث؟

تبدت في مراجعته الأخيرة نزعتان متجاورتان، نزعة شبه ليبرالية أكدت على المواطنة والمشاركة السياسية والحقوق المتساوية للمواطنين بغض النظر عن انتمائهم الاجتماعي وموقفهم من الثورة.. ونزعة أخرى حاولت بقدر ما تستطيع الإبقاء على جذوة «يوليو» في صلب أدوارها، غير أن الثورة الاجتماعية تراجعت في سلم الأولويات بضغط التحديات الجديدة التي فرضت نفسها.

كان أفضل سيناريو ممكن التزاوج الفكري والعملي بين التعددية السياسية والعدالة الاجتماعية واستقلال القرار الوطني حتى يستكمل مشروع «يوليو» زخمه وقدرته على التجديد بالإضافة وألا يتعرض للانقلاب على خياراته الرئيسية من داخل نظامه.