حسن النيفي

المصدر: تلفزيون سوريا

الثلاثاء 29 – أكتوبر – 2024

تأخذ طبيعة العلاقة بين إيران من جهة، والولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل من جهة أخرى، حيّزاً كبيراً من النقاش الساخن في أوساط الساسة والمهتمين بقضايا الشأن العام السوري على وجه التحديد، وربما تصاعدت وتيرة هذا النقاش إلى درجة الجدل الحاد، وخاصة في ظل الحرب التي تشنّها إسرائيل على غزة والجنوب اللبناني، بل وربما بلغ هذا الجدل ذروته موازاة مع قيام إسرائيل باستهداف العمق الإيراني كما حدث في ليلة الرابع والعشرين من الشهر الجاري.

استمرار (الغنوصية) كآلية في التفكير:

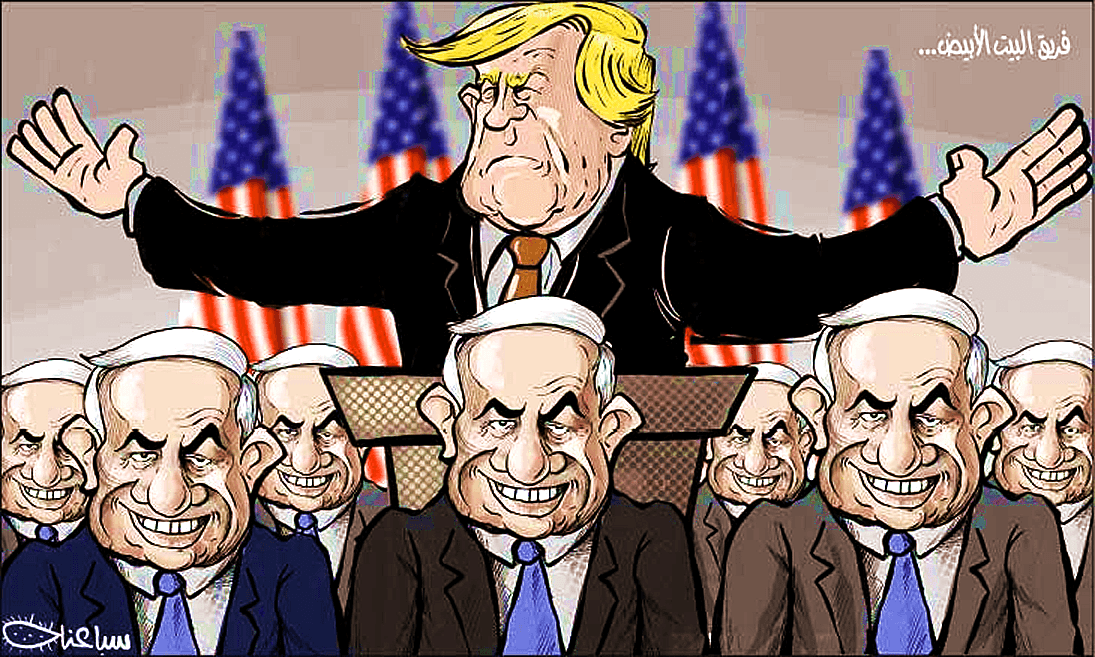

يذهب شطرٌ من أصحاب الرأي إلى أن ما يُدعى بـ(قواعد الاشتباك) التي كانت هي الناظم لسلوك كلٍّ من طهران وواشنطن وتل أبيب على أنها تجسّد إقراراً متبادلاً من جهة الأطراف المذكورة بوجود تفاهمات ضمنية تضمر الكثير مما لا ينبغي أن يقال علناً. ويذهب أصحاب هذا الرأي إلى أن هذه (المُضمَرات) هي التي ترسم المرتكزات الأساسية لاستراتيجيات تلك الدول، أما ما يُطرح على وسائل الإعلام الرسمية فلا يعدو كونه غطاءً سياسياً من شأنه مشاغلة الرأي العام والاستثمار بحماس الجماهير ومشاعرهم واندفاعاتهم.

وواضح إذاً أن هذا الرأي يحيل صراحةً إلى ضرب من منهج (الباطنية) التي تمارسه الدول في إدارة سياساتها ومصالحها. ويستدلّ أصحاب هذا الرأي بوقائع عديدة سواء بين إيران وإسرائيل أو أميركا على مدى عقود من الزمن، كانت بمجملها تؤكّد الباطنية المزعومة القائمة على (الخصومة المُعلنة والوفاق المُضمر) في آن معاً.

فيما يذهب شطرٌ آخر من أصحاب الرأي إلى جهة مخالفة، إذ لا ينظرون إلى (الباطنية) المزعومة سوى أنها تعبير عن نزعة رغبوية تهدف إلى تضليل الرأي العام، بل ربما انطوت أيضاً على دوافع أيديولوجية بهدف تأجيج الجماهير وشحنها ضد الخصم. ويستدلّ أصحاب هذا الرأي بالمآلات الراهنة للحرب بين إسرائيل من جهة، وإيران وأذرعها من جهة أخرى، إذ ليس من المنطقي ولا من المعقول أن تفضي جميع التفاهمات البينية (الباطنية) كما يزعم أصحاب الرأي الأول إلى هذا التطاحن العسكري بين طهران وتل أبيب. بل يذهب هؤلاء إلى التأكيد على أن الصراع الراهن بين إيران وتل أبيب هو صراع تخطّى المصالح الآنية والمعارك الجزئية وبات يأخذ منحًى وجودياً.

تحالف وتنسيق أم تخادم المصالح؟

وإزاء هذين الموقفين المتباينين يمكن للمرء أن يقف على الكثير من الوقائع التي لا تتنافى مع الموقفين المختلفين معاً. فمن جهة أولى، لا يمكن إنكار أن الخميني منذ وصوله إلى السلطة عام 1979 قد اتخذ من العداء لإسرائيل وأميركا منطلقاً أساسياً لاستراتيجيته السياسية، بل سعى إلى مماهاة كاملة بين الخطاب السياسي للدولة والإيديولوجيا الدينية التي ترى الحرب على اليهود واجباً دينياً وليس مصلحة دنيوية فحسب. كما باتت أميركا – وفقاً لهذا التوجه – هي رأس الشر (الشيطان الأكبر) الذي يُعدّ مصدراً للشرور والظلم. وقد استدعى هذا النهج الخميني الجديد طرد بعثة السفارة الإسرائيلية التي كانت في عهد شاه إيران، وتم تسليمها لمنظمة التحرير الفلسطينية. فضلاً عن شروع إيران – الخميني – بالتأسيس لمحور سياسي مناهض لأميركا وإسرائيل متمثلاً بإنشاء أذرع في لبنان (حركة أمل – حزب الله)، ومتحالفاً مع نظام الأسد الذي خرج من عباءة جبهة الصمود والتصدي العربية آنذاك، مُؤْثراً الانخراط في المحور الإيراني الجديد.

ولكن في موازاة هذا التأسيس العدائي لإسرائيل وأميركا المتمثل بصخب إعلامي شديد وشعارات تعبوية شديدة الشحن وعالية الطاقة، نجد ثمة وقائع تحيل إلى النقيض من ذلك، منها على سبيل المثال إفراج إيران عن الرهائن الأميركيين في عملية داعمة للرئيس رونالد ريغن في ترشّحه لانتخابات الرئاسة الأميركية. وفي عملية ردّ الجميل تغضّ الإدارة الأميركية النظر عن تزويد إسرائيل لإيران بالسلاح ضمن ما يدعى بعملية (إيران كونترا 1986) في ذروة الحرب الضروس بين إيران والعراق. وربما وصلت هذه الثنائيات المتناقضة إلى ذروتها فيما قدّمته إيران من تعاون هائل لواشنطن أثناء احتلالها لكل من أفغانستان والعراق، والذي أتاح لإيران على إثر ذلك أن تكون القابضة والمتحكِّمة بجميع مفاصل الدولة العراقية.

لعله من نافل القول: إنّ محدّدات السياسة أو بوصلتها الأساسية لا تتمثل – على الغالب الأعم – بما هو قيمي أو يمكن أن يحيل إلى مرجعيات مبدئية ذات بعد أخلاقي أو إنساني، بقدر ما هي رهينة منطق المصالح المادية سواء المباشرة أو البعيدة. مع التأكيد – بطبيعة الحال – على حاجة السياسة دائماً إلى غطاء قيمي تبريري. إذ لا نستغرب حين نجد أن أفظع الانتهاكات بحق البشرية لم تعدم في الوقت ذاته تبريرات من جهة فاعليها. وغالباً ما تحاول تلك التبريرات الاستناد إلى مرجعيات ذات أصول مبدئية – (دينية – وطنية – إنسانية). ووفقاً لذلك، فإن ما يبدو على أنه ضربٌ من التناقض في سلوك الدول والكيانات السياسية لا يعدو كونه نتيجةً طبيعية لمفهوم التحوّل واستجابة للمتغيّرات التي يمليها تجدّد المصالح والاحتياجات التي لا يمكن أن تركن إلى حالة من الثبات أو الاستقرار. وربما أضحى هذا الأمر من بدهيات السياسات الراهنة للدول وليس كشفاً معرفياً يمكن أن يجسّد إضافة نوعية لتفسير ما يجري من أحداث.

ولكنّ جانباً كبيراً من أسباب احتدام اللغط والجدل حول ماهية هذه المسألة يعود – فيما أظن – إلى تعدد المصطلحات وتداخل مدلولاتها في توصيف العلاقة بين الأطراف المتصارعة. إذ غالباً ما تُطرح في الإعلام مصطلحات من مثل (تحالف – تنسيق – تفاهمات إلخ) وذلك بهدف توصيف العلاقة بين واشنطن وإيران مثلاً، أو بين إسرائيل وإيران. وهي مصطلحات مُضلّلة وغير دقيقة، فضلاً عن كونها ذات إحالات أحادية الجانب، بمعنى أنها تشير إلى توافق لا يحتمل التناقض. بينما المصطلح الأكثر دقّة – فيما أظن – للتعبير عن هكذا حالة هو مصطلح (تخادم المصالح) الذي ينطوي ضمناً على معنى التحوّل والتبدّل دون الحاجة إلى المرجعيات المبدئية أو القيمية.

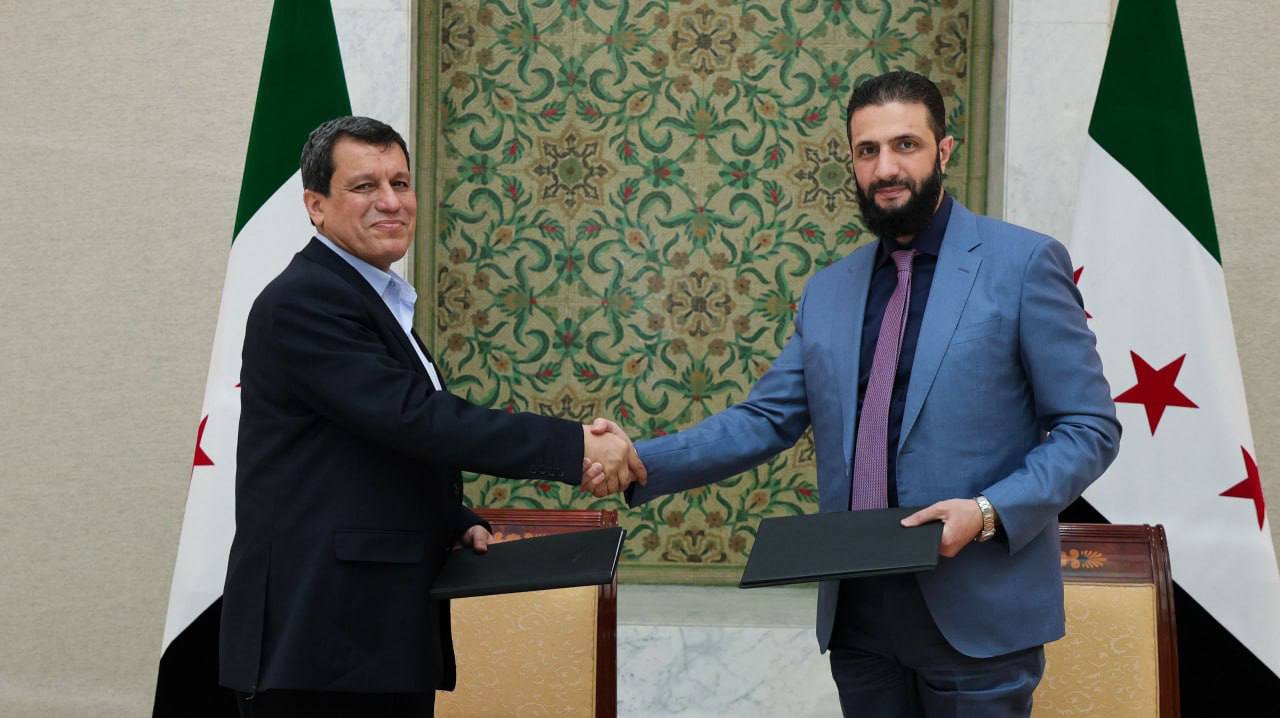

لقد خدم مشروع إنشاء تنظيم القاعدة من جانب الولايات المتحدة الأميركية في منتصف الثمانينيات، مشروعَ واشنطن الرامي إلى محاربة السوفييت في أفغانستان. ثم انقلب هذا التخادم في المشاريع إلى نقيضه إبان الحرب الأميركية على القاعدة ومشتقاتها ما بعد عام 2001. وفي حالة أخرى، تدعم واشنطن قوات سوريا الديمقراطية بقيادة حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD)، وهو في الوقت ذاته الامتداد السوري لحزب العمال الكردستاني الذي تصنّفه على قائمة المنظمات الإرهابية.

وكذلك قدّمت إسرائيل السلاح النوعي لإيران لتخادم مصالح الطرفين في محاربة العراق وإضعافه. وربما انتهى هذا التخادم باحتلال أميركا للعراق.

وربما ينشأ بين الطرفين أيضاً تخادمات أخرى. بل يمكن الذهاب إلى أن إسرائيل سعت خلال نصف قرن مضى إلى حماية نظام الأسد بشطريه (الأب والابن) خدمة لمصالحها الأمنية. ولا نستغرب انقلابها إلى النقيض حين تجد أن الأسد الابن لم يعد قادراً على تلبية حاجاتها الأمنية الراهنة. بل يمكن القول: إن أي مشروعين متخادمين يمكن أن يتحوّلا إلى مشروعين متصادمين، ولا ينتهي هذا الصدام إلا بإجهاز أحدهما على الآخر، لأن فكرة التخادم لا تنفي بالأصل مفهوم الصراع الذي لا بدّ أن ينتهي بتسيّد أحد المتصارِعَين.