علي بكر الحسيني

خاص لموقع المدارنت

في 20 آب/أغسطس 1923، وُلد في مصر مفكر سيبقى علامة فارقة في التاريخ العربي الحديث.

عصمت سيف الدولة. لم يكن مجرد محامٍ أو كاتب، بل عقلٌ مُلهم، وفيلسوف للقومية العربية، ورجل قدّم حياته فكرًا ونضالًا من أجل قضية واحدة: إن العرب أمة واحدة، ذات رسالة واحدة، ومصير واحد.

اليوم، بعد مرور أكثر من قرن على ميلاده، وبينما ترزح الأمة تحت ثقل الانقسامات والعدوان والخذلان، تبدو أفكاره أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى. إن الحديث عن عصمت سيف الدولة ليس مجرد تكريم لذكرى شخصية، بل هو إستدعاء لمشروع فكري وسياسي متكامل، مشروع يعيد تعريف معنى العروبة في مواجهة كل أشكال التزييف والتشويه.

“الهزيمة ليست عسكرية فقط، الهزيمة الحقيقية يوم يتخلى العرب عن إيمانهم بأنهم أمة واحدة.” عصمت سيف الدولة.

النشأة والتكوين

مصر في زمن الاحتلال والتحولات

ولد عصمت في مصر التي كانت لا تزال تحت وطأة الاحتلال البريطاني، وفي مجتمع يشهد فوارق طبقية صارخة بين الإقطاعيين والفلاحين. ثورة 1919 كانت لا تزال طازجة في ذاكرة المصريين، والحركة الوطنية تزداد عنفوانًا. في هذا المناخ المشحون، تكوّن وعيه المبكر.

درس القانون، ولم يتعامل مع المحاماة كمهنة للرزق فقط، بل كمنبر للدفاع عن المظلومين. كان من أوائل المحامين الذين وقفوا إلى جانب العمال والفلاحين، مدافعًا عن حقوقهم، متحديًا السلطة والمال. وهكذا، انتقل تدريجيًا من قاعات المحاكم إلى قاعات الفكر، ومن قضايا الأفراد إلى قضية الأمة بأسرها.

القومية العربية: حقيقة موضوعية لا شعارًا سياسياً

أهم ما ميّز فكر عصمت سيف الدولة أنه لم يطرح العروبة كحلم رومانسي أو شعار سياسي فارغ، بل كـ حقيقة اجتماعية وتاريخية. كان يرد على المشككين بقوله:

“العروبة ليست حلمًا، وليست وهماً، بل هي حقيقة موضوعية ثابتة، ومن ينكرها يخدم الاستعمار، عن جهل أو عن قصد”.

في كتابه الأكثر شهرة: “نظرية الثورة العربية”، أوضح أن الأمة العربية، وُجدت قبل أن يوجد الوعي القومي نفسه: فهي موحَّدة باللسان العربي، بالثقافة المشتركة، بالتاريخ الطويل، وبالمصالح الاقتصادية المتشابكة. ما ينقصها ليس الوجود، بل التجسيد السياسي في دولة واحدة.

هكذا حوّل عصمت النقاش حول القومية من ساحة “الرغبات” إلى ساحة “الحقائق”.

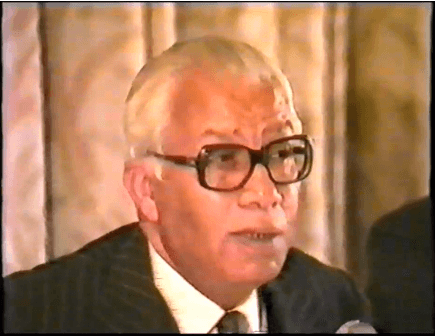

المفكر العربي الراحل عصمت سيف الدولة

الوحدة/ الحرية/ الاشتراكية: ثلاثية الوجود العربي

بالنسبة لعصمت، لم تكن شعارات “الوحدة، الحرية، الاشتراكية” مجرد لافتات، بل فلسفة متكاملة:

– الوحدة: لأنها شرط القوة والبقاء. “لا نهضة مع التجزئة”.

– الحرية: لأنها شرط الكرامة. “لا وحدة تحت الاستبداد”.

– الاشتراكية: لأنها شرط العدالة. “لا حرية مع استغلال ولا وحدة مع فوارق طبقية قاتلة”.

كتب:

“الوحدة بلا حرية قهر، والحرية بلا عدالة وهم، والعدالة بلا وحدة هشيم في مهب الريح”.

بهذا الفهم، تجاوز عصمت الشعارات، وقدم فلسفة قابلة للتطبيق في الواقع العربي.

عصمت وعبد الناصر: تكامل الفكر والممارسة

لم يكن عصمت سيف الدولة، مجرد مروّج لعبد الناصر، بل مفكرًا رآه المترجم العملي للفكر القومي. كتب مدافعًا عنه في كتابه: “هل كان عبد الناصر ديكتاتورًا؟” مؤكدًا أن “عبد الناصر لم يكن حكم فرد، بل تجسيدًا لإرادة شعبية”.

في لحظة النكسة عام 1967، حين ارتفعت أصوات التشكيك والتبرؤ من المشروع القومي، لم يتراجع عصمت، بل كتب وحاضر مؤكدًا أن الهزيمة ليست نهاية التاريخ، وأن الأمة قادرة على النهوض مجددًا. وقد اعتبر أن حرب الاستنزاف ثم انتصار أكتوبر 1973 برهان على أن روح الأمة لا تموت.

نقد التغريب واليسار المستلب

واجه عصمت تيارين خطيرين في الساحة العربية:

1/ اليسار المستلب: الذي استعار الماركسية كاملة وحاول إسقاطها على واقع عربي مختلف، دون إدراك لطبيعة المجتمع العربي. كان عصمت يقول:

“اشتراكيتنا ليست نسخة من موسكو أو بكين، بل امتداد لتجربة الفلاح العربي وتكافله.

2/ الليبرالية المتغربة: التي أرادت فصل العرب عن هويتهم ولغتهم وثقافتهم. وقد اعتبر أن هذا التيار ليس سوى إعادة إنتاج للهيمنة الاستعمارية.

أما أخطر ما حذّر منه، فكان الطائفية والقطرية، واعتبرها أدوات لتفتيت الجسد العربي من الداخل.

بين المفكرين القوميين: الفيلسوف المكمّل

في خريطة المفكرين القوميين، كان ميشيل عفلق أقرب إلى الجانب الروحي، وجمال عبد الناصر إلى الجانب العملي، أما عصمت فكان المنظّر الفلسفي الذي أعطى الشرعية الفكرية للمشروع.

لقد واجه دعاوى “الخصوصية القطرية” والمنادين بانفصال الهويات المحلية، وردّ عليها بالحجة والبرهان. لم يكن خطيبًا شعبويًا فقط، بل مفكرًا يناقش بمنهجية علمية، ويقارع النظريات الغربية بلغتها.

الدروس المستخلصة في زمن الانهيارات

اليوم، والأمة تواجه أعتى الانقسامات والتهديدات:

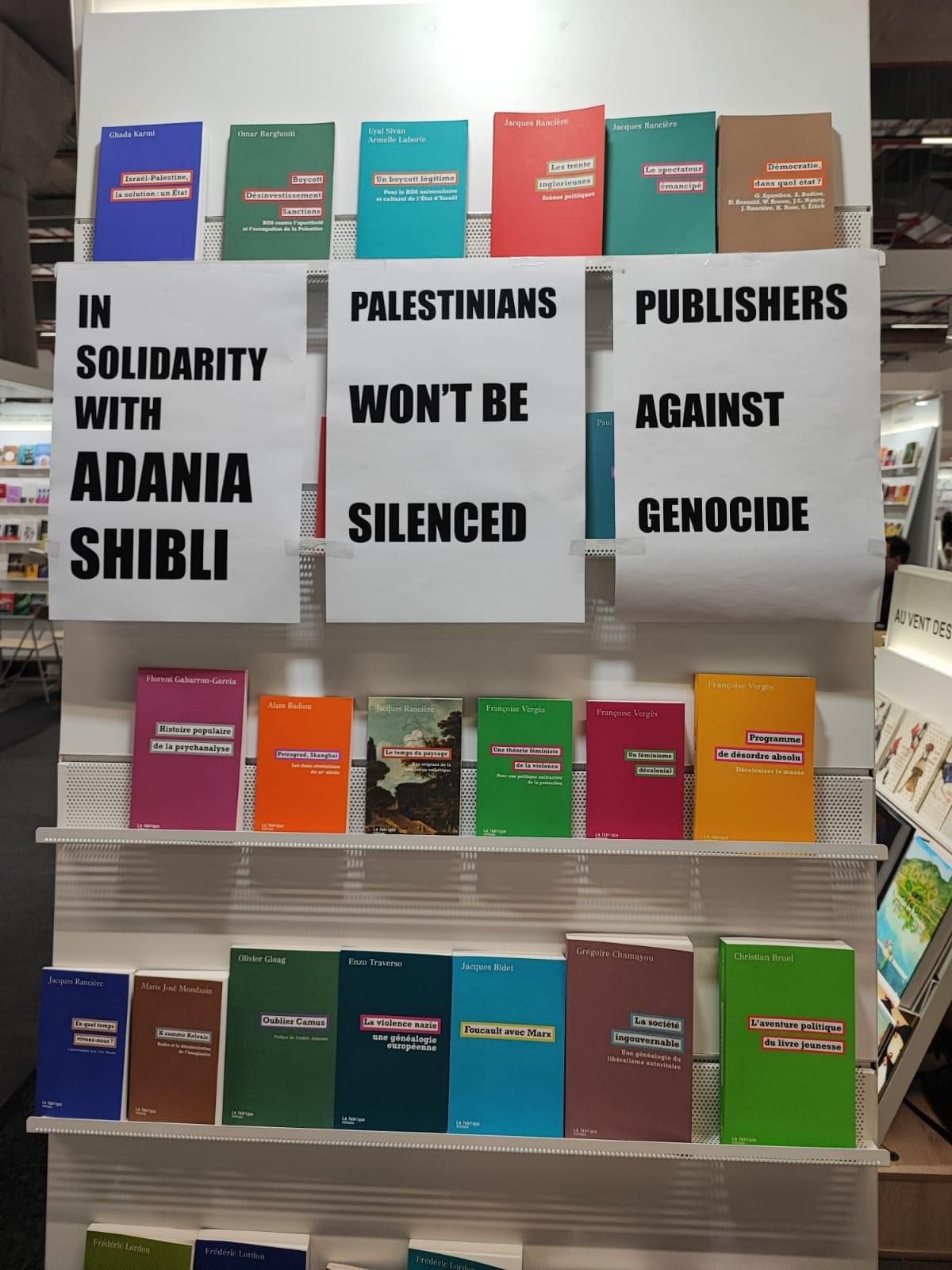

– فلسطين تُبتلع قطعة بعد أخرى.

– العراق وسوريا واليمن وليبيا تنهشها الحروب الأهلية.

– التطبيع يُسوَّق كـ”خيار استراتيجي”.

-الطائفية تُستعمل لتفتيت الهوية.

تبدو تحذيرات عصمت كأنها كُتبت البارحة:

“من يتخلّى عن فلسطين يتخلى عن عروبته، ومن يتخلى عن عروبته يتخلى عن ذاته”.

هكذا يبقى فكره مرجعًا في فهم أزماتنا، ودليلًا في مواجهتها.

شهادة للتاريخ: رجل لم يساوم

ما يميز عصمت سيف الدولة أنه لم يبع قلمه، ولم يُهادن سلطة، ولم يتنازل عن موقف. عاش زاهدًا، نقيًا، ملتزمًا. ظل حتى وفاته في 30 أذار/مارس 1996 وفيًا للقومية، مدافعًا عن فلسطين، منحازًا للفقراء.

لقد عاش كما كتب، ومات كما عاش: نظيف اليد، صلب الموقف، وفيًا للأمة.

واجب الأجيال الجديدة

إحياء ذكرى عصمت سيف الدولة ليس ترفًا ولا نوستالجيا. إنه واجب قومي، لأن فكره جزء من معركة التحرر.

– يجب أن تُقرأ كتبه في الجامعات.

– أن تُخصَّص له ندوات في مراكز الفكر.

– أن يُستعاد في الإعلام كمفكر مرجعي.

– أن يتعلم الجيل الجديد أن الفكر المقاوم لا يقل أهمية عن البندقية.

“إحياء الفكر القومي فعل مقاومة، لا يقل عن الكفاح المسلح.”

خاتمة: ميلاد متجدد

إن ميلاد عصمت سيف الدولة، في 20 آب/أغسطس 1923 ليس تاريخًا ماضويًا، بل ميلادًا يتجدد كل يوم في فكر الأمة. فالمفكر لا يموت، بل يتحول إلى طاقة فكرية تتناقلها الأجيال.

رحم الله عصمت سيف الدولة، الذي بقي ضمير الأمة وصوتها العاقل. ولنجعل من ذكرى ميلاده اليوم منصة نهوض، نذكّر بها أنفسنا أن العروبة ليست ذكرى، بل مستقبل، وأن الوحدة والحرية والعدالة ليست شعارات، بل حقوق تنتظر من ينتزعها.